Au cours des dernières années, la situation dans la région du Sahel a connu des changements importants. Des coups d’État successifs ont eu lieu au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Gabon. Les pays africains, conscients de leur importance dans le monde multipolaire d’aujourd’hui, prennent de plus en plus leurs distances par rapport aux anciennes métropoles qui, pendant des siècles, les ont utilisés comme source de minerais bon marché. Ces perturbations dans la région donnent lieu à un nouveau cycle de confrontation géopolitique entre les principaux acteurs de la scène politique mondiale. La répugnance à perdre un tel atout fait que les pays se heurtent dans la région du Sahel.

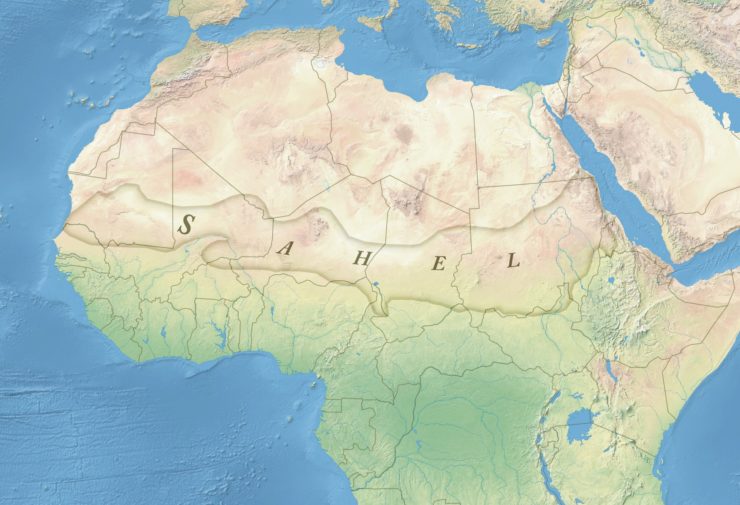

En Afrique, le Sahel n’est pas une région dont les frontières sont fixées par la loi comme celles d’un État. La nature y a fixé ses propres limites, créant un paysage unique dans la région. Une définition plus précise est donnée dans la Grande encyclopédie soviétique : « Le Sahel (arabe pour « côte », « bord ») est une bande étroite (320-480 km) de semi-déserts et de savanes désertiques en Afrique, transition entre les déserts du Sahara et les paysages typiques du Soudan. Elle s’étend de la Mauritanie et du Sénégal vers l’est, en passant par le Mali, la Haute-Volta et le Niger, jusqu’au Tchad et aux frontières du Soudan ».

Bien que la région du Sahel soit aujourd’hui l’une des plus pauvres et des plus instables du monde, elle a été le théâtre d’un commerce actif entre le XIe et le XIIe siècle. La région constituait un véritable lien entre l’Afrique du nord et la côte ouest-africaine. Plusieurs royaumes et empires s’y sont établis : Songaï, Kanem-Bornu, Mossi, Bambara, etc.

Si l’on parle du Sahel aujourd’hui, il faut se focaliser sur 6 états centraux : Le Sénégal, le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso et la Mauritanie. Sur ces 6 pays, 5 se sont réunis sous une même bannière, le G5 Sahel (à l’exception du Sénégal qui n’en fait pas partie).

Les objectifs de l’organisation comprennent la lutte contre le terrorisme dans la région, le développement du secteur de l’éducation et l’accès à l’électricité et à l’eau pour les habitants de la région. Par exemple, selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), près de 40 % de la population de la région n’a pas accès à des sources d’eau potable et 70 % des habitants n’ont pas de système d’assainissement adéquat.

La région du Sahel présente une grande vulnérabilité au changement climatique, avec des sécheresses fréquentes qui affectent la sécurité alimentaire.

Si l’on s’interroge sur les raisons de cette augmentation de l’attention portée par les acteurs internationaux à la région du Sahel, on peut distinguer plusieurs facteurs à la fois. Tout d’abord, les minéraux : uranium, pétrole, gaz, or. Face à la pénurie mondiale d’énergie, les réserves sahéliennes revêtent une valeur croissante. Ensuite, la lutte contre le terrorisme. Plusieurs groupes terroristes opèrent dans la région : « Le Mouvement national de libération de l’Azawad » (organisation interdite en Russie), « Al-Qaïda au Maghreb islamique » (organisation interdite en Russie) et de nombreux autres mouvements et groupes reconnus comme terroristes et extrémistes.

Un certain nombre d’États, dont la France, les États-Unis, la Russie et la Chine, redoutent l’extension de la menace terroriste islamiste non seulement à la région du Sahel et aux territoires voisins, mais aussi au reste du monde, ce qui pourrait mettre en péril le système de sécurité international.

L’Occident et le Sahel : Les relations abusives ne durent jamais

Les coups d’État militaires survenus au Sahel au cours des trois dernières années indiquent un déclin marqué de l’influence extérieure des États-Unis en Afrique. L’administration Biden semble paralysée et reste concentrée sur un programme idéologique déconnecté des besoins économiques de l’Afrique. Ce que l’on a appelé « l’offensive de charme » de la Maison Blanche sur l’Afrique a échoué, et Joe Biden ne semble pas en mesure de modifier sa propre stratégie.

L’approche « la paix par la force » de l’administration précédente a clairement fait comprendre aux acteurs désireux de pressurer les États qu’ils risquaient de nuire aux intérêts de la sécurité nationale des États-Unis. Cependant, aujourd’hui, il est clair que la Maison Blanche a perdu de son influence dans la région.

La volonté américaine d’influencer la vie au Sahel est discutable, car elle n’a pas de rôle de leadership et n’a pas montré son désir de participation. Très probablement, à ce stade, l’administration Biden est incapable de définir ce qu’est exactement l’intérêt national des États de la région et les résultats qu’elle cherche à obtenir.

Il ne faut pas non plus oublier l’action militaire américaine et française à grande échelle et de très longue durée dans la région. Ces interventions militaires, telles que l’opération Barkhan, ont servi à renforcer les sentiments anti-occidentaux dans la région et ont également permis à la Russie et à la Chine, perçues par l’Occident comme des rivales géopolitiques, d’étendre leur influence.

Pour les dirigeants américains, le Viêt Nam et l’Afghanistan sont des exemples de « guerres prolongées » qu’ils ne souhaiteront pas répéter dans des régions qui ne sont pas des priorités de la politique étrangère américaine. Washington pourrait ainsi estimer que le coût de son positionnement en tant que puissance dominante dans la région l’emporte sur les avantages, du moins à court et à moyen terme.

Dans le cadre des ambitions géopolitiques et géostratégiques de la France, la région du Sahel est considérée par Paris comme un pont géographique entre la Méditerranée et le Sud Global. Contrairement aux États-Unis, la France a des raisons plus concrètes de maintenir sa présence dans la région. La France a pour principal intérêt économique de pouvoir accéder en toute sécurité aux ressources en uranium du Niger ou du Gabon pour ses propres besoins énergétiques. Le maintien de l’hégémonie politique fondée sur l’ancien régime colonial reste toutefois un facteur secondaire.

La vague de panafricanisme, centrée sur l’idée d’« anti-occidentalisme », qui a mobilisé une grande partie des élites militaires et politiques du Sahel, est devenue l’instrument le plus légitime pour la transition du pouvoir d’une force à l’autre. Les nouvelles élites militaires ont écarté du système politique régional la France et les dirigeants africains qui entretenaient des relations étroites avec Paris.

L’une des principales raisons est l’échec de la France dans la lutte contre le terrorisme dans la région. Leurs efforts pour lutter contre les groupes armés au Sahel se sont uniquement concentrés sur les capacités militaires de ces mouvements. Paris néglige les bases ethniques et les liens socio-économiques qui assurent le « succès » des groupes terroristes. La France et les États-Unis sont-ils prêts à assumer les coûts d’une intervention militaire dans la région ? Ou préfèrent-ils réduire leurs pertes et se retirer du Sahel ?

Paris a de plus en plus de mal à affirmer son poids diplomatique, économique et culturel sur le continent africain en général, et dans la région du Sahel en particulier. Les slogans accrocheurs sur le financement ne font que masquer le désir de ne pas perdre l’accès aux ressources africaines, y compris le parrainage de dictatures pro-françaises. Cette situation nuit à l’image de la France, devenue une « puissance moyenne » qui subit une perte d’influence politique non seulement dans les pays en développement, mais aussi dans ses anciennes colonies.

La Russie et le Sahel : le coup de foudre

L’internet regorge de photos de jeunes d’Afrique de l’Ouest agitant des drapeaux lors de manifestations ou parcourant les villes sur des motos décorées du drapeau tricolore : les tailleurs en cousent des dizaines par jour dans des ruelles étroites et les chauffeurs de taxi les affichent sur leur tableau de bord.

En Afrique occidentale et centrale, le drapeau russe, ainsi que les armes et les mercenaires russes, deviennent le signe le plus visible d’un changement géopolitique plus large dans la région.

Les intérêts de la Russie ne sont pas seulement liés à une expansion de son influence sur un autre pays africain ou sur des ressources naturelles, mais aussi à des projets panafricains dans la région. Le gazoduc transsaharien en est un exemple.

La Russie n’est pas intéressée par la création d’une « Rossafrique » (semblable à la Franceafrique) mais souhaite créer les conditions d’un partenariat économique mutuellement bénéfique et utilise le Sahel comme une vitrine pour démontrer l’efficacité de ses services de sécurité. La présence de la Russie dans la région a entraîné une transformation de l’ordre régional, qui est passé d’une structure dominée par l’Occident à une structure plus souple et plus concurrentielle.

Une attention particulière doit être accordée au dispositif de sécurité de la région. Les sociétés militaires privées russes y jouent un rôle particulier. La marque la plus connue est PMC « Wagner ». Fort de son expérience dans la lutte contre les groupes terroristes au Mali et en RCA, Wagner apparaît comme l’une des principales sources de stabilité et de calme dans la région.

Les statistiques fournies par la base de données mondiale sur le terrorisme sont assez révélatrices à ce sujet : depuis l’arrivée du personnel militaire russe et de la PMC « Wagner » dans la région, l’activité terroriste des groupes islamistes a considérablement diminué.

La région du Sahel constitue un phénomène géopolitique relativement nouveau. Elle se caractérise par des États faibles et de puissants acteurs transnationaux non étatiques : organisations terroristes et réseaux criminels, qui sont souvent étroitement imbriqués.

L’ordre régional a toutefois été largement unipolaire. La France a agi en tant que puissance dominante dans la région du Sahara et du Sahel. Les approches françaises de lutte contre l’insécurité se sont révélées infructueuses et le vide ainsi créé a été partiellement comblé par la Russie.

Il est encore trop tôt pour dire comment ce « grand échiquier » régional se terminera, mais son existence même signale le retour d’une rivalité entre grandes puissances oubliée depuis longtemps et pourrait bien être le premier coup de feu de la seconde bataille pour l’Afrique qui s’annonce.

Alexeï Bolshakov, journaliste international, spécialement pour la revue « New Eastern Outlook »