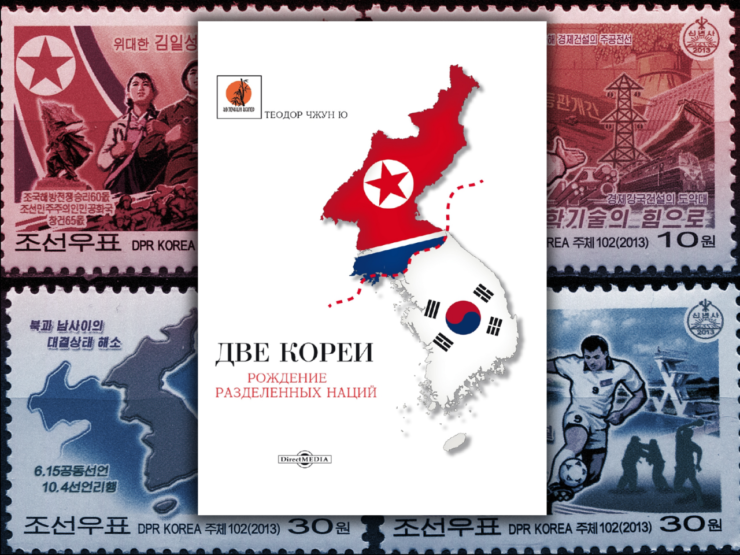

Рецензия на книгу Теодор Чжун Ю «Две Кореи»

В 2023м году на русском языке вышла книга южнокорейского профессор Теодора Чжун Ю «Две Кореи: рождение разделённых наций». На Западе ее оценили как «редкое междисциплинарное исследование двух Корей с момента раздела полуострова в 1945 году по настоящее время».

Научно-популярных книг, посвящённых Корее, не так уж и много, к тому же применение контент-анализа к книге уже говорит о том, что автор считает жителей КНДР и РК принадлежащими к разным нациям. Мягко говоря, смелое утверждение, особенно если вспомнить определение нации, принятое как в советской, так и в российской науке.

Кто такой Теодор Чжун Ю? Профессор кафедры корейского языка и литературы университета Ёнсе, и это не первая его книга. В 2008 г. он писал о гендерной политике в колониальной Корее, в 2016– о том, как в этот же период выглядела политика в области ментального здоровья. Все три книги вышли в издательстве Калифорнийского университета, не говоря уже о большом количестве статей, посвящённых различным аспектам того, что сегодня принято называть повседневной историей.

Теодор Чжун Ю появился на свет в 1972 году в Сеуле и происходит из семьи, перебравшейся на Юг во время войны. Его отец был врачом, который работал в Эфиопии в правление Менгисту Хайле Маримао. В 1987 году Теодор уехал в США и закончил аспирантуру в Чикагском университете. Десять лет он преподавал на Гавайях, потом вернулся в Сеул – теоретически, каждый человек с подобным опытом имеет право написать книгу.

Книга Теодора Чжун Ю, как и его ранние работы, пытается рассматривать историю Кореи с точки зрения истории повседневности или «микроистории, которая позволяет сузить диапазон наблюдений». Иными словами, история подаётся не через макропроцессы, а через личные истории или сюжеты, взятые из популярной культуры того времени, и отражающие ключевые проблемы современности. Именно поэтому ссылки на книги и фильмы встречаются в книге Ю не реже, чем ссылки на иные источники, однако, имея дело с книгами подобного рода, внимательный читатель всегда задаёт вопрос: в какой мере представленная личная история действительно отражает мейнстрим, являясь типическим, а не анекдотическим свидетельством? Тем более что автор сам признаёт недостаток информации по Северной Корее, в результате чего «и дискурс строится на базе фрагментарных, выборочных, а порой и ненадежных свидетельств перебежчиков или групп НПО».

При этом в действительности это означает некритическое тиражирование слухов и то, что в любой истории с количеством жертв автор выбирает максимальную цифру вне зависимости от того, речь идет о Севере (три миллиона жертв голода на с. 13) или Юге (80 тысяч жертв восстания на острове Чечжу на с.37)

Если там, где оценки спорны или есть разные методики подсчета, как в случае с Чечжу, это еще приемлемо, то говорить о том, что во время «трудного похода» от голода умерли три миллиона человек, значит идти на поводу у пропаганды. Такие оценки были в ходу в нулевые, но после того, как проведенная при помощи структур ООН перепись населения КНДР не показала демографической ямы (с. 13), сегодня научный консенсус относительно числа жертв варьируется в диапазоне от 200 до 600 тыс.

Причина такого, видимо, в том, что когда человек занимается повседневной историей или исследует нарративы, для него нет разницы между фактом и интерпретацией, поскольку его интересует не то, что было, а то, как память о событии отпечаталась в массовом сознании (в котором жертв всегда Много). Однако, с точки зрения рецензента, при написании книги «об истории вообще» такой подход скорее порочен, т.к. читателю все-таки важно понимать, что было на самом деле.

Хотя формально книга выстроена по хронологическому принципу, в каждом из этих периодов автор выбирает некоторые характерные и важные для него истории, призванные составить общее впечатление об эпохе. Одна байка перетекает в другую и у читателя возникает ощущение корейской истории потому, что интересный рассказ остаётся в голове лучше, чем цифры и факты. Однако, такой мозаичный паттерн далеко не всегда позволяет соотнести тот или иной феномен с деятельностью того или иного политического лидера.

Действительно, в книге Теодора Чжун Ю много интересного. В основном, это результаты его прошлых исследований в жанре повседневной истории, диаспоральной истории или истории быта, которые существенно обогатят кругозор человека, интересующегося этнографией, культурной антропологией или современными проблемами двух стран.

В частности, внимание рецензента привлекли следующие темы:

- Распространение продовольственной помощи РК со стороны США и изменение вследствие этого традиционной пищевой культуры.

- Американские программы усыновления и разрозненные истории выдающихся представителей диаспоры в Японии и США, особенно история рестлера Рикидодзана

- Государственное поощрение проституции во время и после Корейской войны, в том числе в правление Пак Чон Хи. Автор честно пишет и о т.н. «кисэн-турах», рассчитанных на японских туристов, отмечая, что ради получения иностранной валюты государство прямо способствовало сексуальной эксплуатации женщин.

- Политика Пак Чон Хи по снижению рождаемости, включая внедрение внутриматочных спиралей, и предоставление США мобильных клиник, где проходили бесплатные аборты.

- Политика правительства в области здравоохранения, будь то развёрнутая при Паке на государственном уровне борьба с глистами. Сюда же — проблема психических заболеваний и их социальных причин.

- Деятельность КНДР по перетягиванию на свою сторону американских чернокожих, в том числе взаимодействие Пхеньяна с «Чёрными пантерами».

- История южнокорейских гастарбайтеров в Западной Германии, куда с 1963 г. ездили американские шахтёры и медсёстры, а совершенные ими денежные переводы составляли около 2% ВВП страны в то время.

- Преследование «контркультуры» при военных и попытки «очистить» поп-музыку.

- Сюда же попытки ЦРУ РК устраивать на территории Западной Германии охоту на диссидентов, из-за которой (с. 109), по мнению автора, дело чуть не дошло до разрыва дипотношений.

- История кампании по уничтожению трущоб, на месте которых строились олимпийские объекты к Играм-1988.

- История северокорейского шпиона Мухаммада Ккансу, выдававшего себя за араба и действительно являвшегося выдающимся учёным, арестованного в 1996 году и помилованного Ким Дэ Джуном помилованного в 2003 г.

- Отражение северокорейского режима в массовой культуре, включая фильмы и видеоигры.

- История организации протестов 2008 года против американской говядины, — хотя автор не говорит об этом напрямую, получается, что протесты были вызваны фальшивыми журналистскими расследованиями и «ошибочными утверждениями» некоторых учёных. Таким образом, это оказывается первая попытка демократов спровоцировать кризис при помощи фальшивых новостей.

- Попытки Ли Мен Бака продвигать макколи (этому посвящена одна из научных статей автора), и вообще, глобализировать традиционную корейскую кухню.

- Скандалы национального масштаба с Син Чжон А и Хван У Соком, когда заслуги учёных, которых правительство Но Му Хена представляло как национальных гениев, оказались поддельными. Однако, благодаря мозаичной манере изложения, эти скандалы не бросают тень на правление Но Му Хёна, поскольку он там не упоминается.

- История Комиссии по установлению истины и примирения, созданной при демократах по образцу аналогичного института в ЮАР.

- Развитие мультикультурализма и государственной политики в этой сфере, включая специфическое отношение к Чосончжок (китайским корейцам).

- Борьба вокруг «патриархального отношения к женщине», включая кибервойну между феминистками и обитателями сайта Ильбэ (если очень грубо, гибрид Двача с МДК).

Однако, когда Теодор Чжун Ю заходит на поле собственно истории или политики, это оставляет странные впечатления. Во-первых, из контекста выпали некоторые очень важные события. Например, формирование северокорейского курса «опора на собственные силы» и непростые отношения Пхеньяна с Пекином и Москвой немыслимо разбирать без упоминания событий августа 1956 года, когда просоветская и прокитайская фракции ТПК пытались сместить Ким Ир Сена. На английском языке об этом многое писал Андрей Ланьков и книги этого автора даже есть в списке литературы. Оттого непонятно, почему столь значительное событие выпало из внимания автора, а речь Ким Ир Сена 1955 г. где впервые был упомянут термин «чучхе», внезапно оказывается критикой хрущёвской десталинизации (с.62). В итоге чистки прокитайской и просоветской фракции на с. 60 автор упоминает, а вот чем они были вызваны – нет.

Остался без внимания и «Корея-гейт». И хотя автор пишет о Церкви объединения как об опасной секте, самый серьезный лоббистский скандал в США, в котором мунисты принимали активное участие, он оставляет за скобками.

Во-вторых, в тексте много непонятных пассажей, способных сформировать неверное впечатление о ходе истории. Например, на странице 15 в хронологической таблице присутствует фраза «26 октября 1979 года Пак Чон Хи убит начальником собственной разведки. Власть захватывает Чон Ду Хван». В результате, у незнающего историю читателя легко сложится впечатление, что переворот произошел сразу после убийства Пака.

Странным кажется то, что Ким Дэ Джун и Ким Ен Сам у автора — друзья, хотя именно комплексные расхождения во взглядах помешали им объединиться против Но Тхэ У.

В-третьих, чем ближе к современности, тем яснее видны политические взгляды автора. Правление Ли Сын Мана или военные диктатуры он бичует вполне объективно, признавая, что до и во время Корейской войны (с. 42) «обе стороны совершали ужасные зверства против гражданского населения». Упоминаются преступления южнокорейских войск во Вьетнаме (с. 93) и то, что в Кванджу было убито больше людей, чем на Тяньаньмэнь (с.145). Более того, он поднимает весьма болезненную сегодня тему, честно указывая, что «японское правительство предложило выплатить компенсацию отдельным пострадавшим, но южнокорейское правительство настаивало на получении полного объема причитающихся жертвам грантов, которые, вопреки обещаниям, так и не были выплачены (с.91)». Правда, следующий из этого вывод о том, что выплата компенсаций насильственно мобилизованным или «женщинам для утешения» из-за этого лежит не на Токио, а на Сеуле, он все же не сделал.

Это связано с тем, что автор не просто сочувствует Демократической партии, но готов расставлять правильные акценты даже если этому мешают факты. В результате, рассказывая о правлении Ли Мен Бака автор справедливо отмечает его коррупционные схемы, но его инфраструктурные достижения оказываются «спорными (с. 215)». В отношении же Но Му Хёна коррупционные обвинения оказываются «необоснованными (с.212-214)», хотя злоупотребление властью и взяточничество были признаны и самим экс-президентом, и окружением. История взлёта и падения Пак Кын Хе тем более излагается сугубо по демократическим методичкам, включая пассаж про трагедию парома «Севоль» на с. 286: «Расследование показало, что береговая охрана больше заботилась о юридической ответственности и соблюдении субординации, чем о судьбах оставшихся на борту людей. Они подобрали лишь покинувший судно экипаж». Откровенная ложь, потому что попытки спасать людей видны на видео с места трагедии.

Что же до Севера, то если на с. 65 автор признаёт, что «к 1960 году Северная Корея была второй по уровню индустриализации страной в Азии после Японии; тяжелая промышленность составляла более 70 % экономики КНДР, темпы роста которой в тот период составляли 2 % в год», то к с. 183. оказывается, что во время «Трудного похода» «Государство запретило прямое использование таких слов, как голод и смерть».

В результате некоторые куски из книги с токи зрения «резьбы по фактам» напоминают известный анекдот про то, что «сталинский режим довёл до самоубийства законно избранного канцлера Германии, талантливого художника и вегетарианца».

Поэтому несмотря на красивые истории повседневности, итог выходит в стиле «два мира, два Шапиро»: вот раскололи единую страну, и на одной половинке – страна-изгой, а на второй – процветающая демократия, пусть и не без проблем в прошлом и настоящем.

Отягощает ситуацию отсутствие научного редактора, примечание которого могли были заполнить лагуны, случайно или намеренно оставленные автором. Однако, в данном случае речь идёт не только о грубых ошибках транскрипции (Дэанская система вместо «Тэанской», движение Сэмэул вместо «Сэмаыль», общество «Ханахо» вместо «Ханахве» и даже Норабанг вместо «норэбан (корейский ответ караоке»), но и о том, что Северной Кореей руководит не Ким Чжон Ын, а Ким Чжон Ин. Что стало причиной такого неверного нейминга, — ошибка самого автора, переводчиков или корректоров, странно, но в любом случае проверить принятое именование лидера КНДР занимает меньше минуты и доверия к материалу это, увы, не прибавляет.

Если на фоне популярности книги издателей хватит на второе издание с научной редактурой, это будет важный и существенный шаг вперёд, т.к. по итогу книга Теодора Чжун Ю оставила двойственное впечатление. С одной стороны, для уже погруженного в контекст и владеющего навыком критики текста специалиста по Корее это действительно интересная книга, в которой много полезной информации, в том числе – разделов по тем темам, о которых на русском языке написано очень мало или почти ничего.

С другой стороны, это НЕ первая книга, которую должен прочитать человек, интересующийся историей, культурой и политикой государств Корейского полуострова. Связано это с тем, что в качестве научно- популярного издания труд Теодора Чжун Ю развенчивает некоторые заблуждения о КНДР и РК, но при этом закрепляет в памяти не меньшее число других. Замахнувшись на важный для себя труд по осмыслению корейской истории, автор, пожалуй, вышел за рамки своей профессиональной компетентности при том, что его иные книги, наверно, стоило бы перевести невзирая на узость аудитории.

Константин Асмолов, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН, специально для интернет-журнала «Новое Восточное Обозрение».