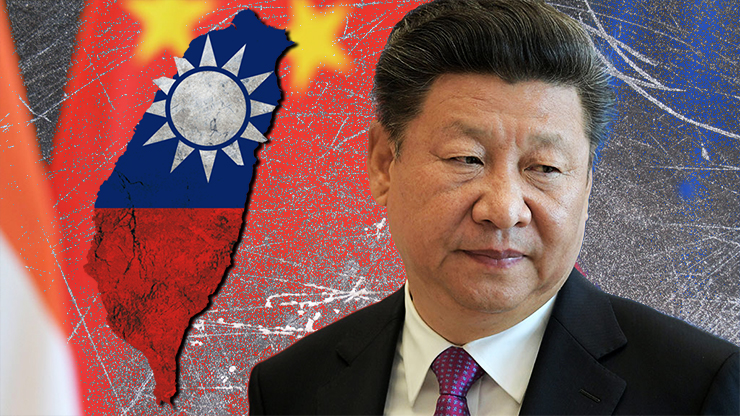

В глобальном противостоянии двух ведущих мировых держав США и Китая, в котором двусторонняя “торговая война” превращается лишь в один из его аспектов, роль “Тайваньской проблемы” совершенно определённо будет только возрастать. Более того, вполне вероятно, что уже в ближайшее время она окажется в центре американо-китайской борьбы.

Конечно, продолжится борьба за влияние на Корейском полуострове в регионе Юго-Восточной Азии, в акватории Индийского океана, в Африке, Латинской Америке и Европе. Следы её зарождения легко просматриваются по отношению к таким значимым мировым игрокам, как Россия, Индия и даже Япония. Хотя последняя находится, напомним, в состоянии военно-политического союза с США.

И всё же, повторим, именно американо-китайские игры вокруг Тайваня приобретают наиболее острый характер, чреватый самыми негативными последствиями для ситуации в мире в целом.

Значимость для КНР фактора “возвращения в лоно матери-Родины заблудшей провинции Тайвань” далеко выходит за рамки “рациональной” аргументации (политической, военно-стратегической, экономической). Концепция “одного Китая” в течение веков лежит в основе восприятия китайцами устройства своей страны и её места в “остальном мире”. С этим связана бескомпромиссность конечной цели политики Пекина в “Тайваньской проблеме” при крайней гибкости и вариативности стратегии по её разрешению.

Для Вашингтона же возрастание значимости контроля над Тайванем обусловлено исключительно реалиями новой “Большой игры”, в центре которой оказывается упомянутый выше фактор глобального противостояния с Пекином. Тайвань занимает крайне важное стратегическое положение и контроль над островом, главным геополитическим оппонентом, резко сужает для КНР свободу маневрирования даже в прибрежном пространстве, не говоря уже о всей акватории Тихого океана.

В разгар холодной войны, когда главным оппонентом США являлся СССР, Вашингтону пришлось пойти на немалые жертвы в “Тайваньской проблеме” с целью привлечения на свою сторону КНР. При том, что над островом не был полностью утрачен контроль, который с 1979 г., то есть после прекращения официальных дипотношений с Тайбэем, осуществлялся с помощью политико-экономических инструментов.

С окончанием холодной войны на полтора десятилетия установилась “глобальная стратегическая неопределённость” и в это время “Тайваньская проблема” находилась на периферии мировых проблем. Только к середине нулевых приобрела реальные очертания перспектива становления КНР в качестве новой глобальной державы. Чем объясняется актуализация процесса восстановления и дальнейшего углубления американо-тайваньских связей.

И этот процесс ускоряется уже не по годам, а по месяцам. Последний раз мы затрагивали его в связи c примечательным мероприятием, проведенном в Вашингтоне по случаю 40-летия принятия Конгрессом (10 апреля 1979 г.) акта, который остаётся с тех пор законодательной базой отношений между США и Тайванем. Отмечалось также, что в настоящее время через Конгресс проходит проект нового закона, призванный объединить все предыдущие законодательные акты и президентские постановления в отношении Тайваня.

Едва ли не главной компонентой всех последних мероприятий Вашингтона на тайваньском направлении является придание (квази)межгосударственного характера нынешним отношениям с Тайбэем. Чему способствовало бы резкое расширение и официальный характер контактов между высшими чиновниками обеих сторон.

После принятия в начале 2018 г. Конгрессом соответствующего закона такая возможность появилась, но до последнего времени обе стороны (вроде бы и пока) ею не пользовались. Президент Тайваня Цай Инвэнь не раз кратковременно останавливалась на территории США, но в формате “проездом в другие страны”.

Однако с середины мая с. г. оговорку “вроде бы и пока”, видимо, можно уже не употреблять. Поскольку, во-первых, в период с 13 по 18 мая в США находился с визитом глава МИД Тайваня Дэвид Ли и, во-вторых, в ходе этой поездки состоялись его переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

О самом факте указанных поездки и переговоров сообщило, например, агентство Reuters со ссылкой на заявление того же МИД Тайваня. На что последовала ожидаемо резкая реакция МИД КНР. В комментариях подчёркивается, что такого рода контакт между государственными деятелями высшего ранга США и Тайваня произошёл впервые с 1979 г.

Это, несомненно, этапное событие как в упомянутом процессе придания “нормально-межгосударственного” характера американо-тайваньским отношениям, так и в общем процессе трансформации ситуации в АТР. Вектор, которой, по совокупности факторов, увы, вселяет всё меньше оптимизма.

Отметим, впрочем, что Дж. Болтон относится к “ястребиному” крылу американского политикума, которое не настроено на поиски каких-либо компромиссов в отношениях с главным геополитическим оппонентом. Вполне допустимо предположение, что, в отличие от “ястребов”, претензии к Китаю со стороны нынешнего президента США не выходят за рамки “несправедливостей” в торгово-экономической сфере, и он никак не разделяет уже раздающихся в Вашингтоне истерик на тему “жёлтой угрозы”.

Тем не менее, в случае дальнейшего обострения отношений между двумя ведущими мировыми державами, Россию могут попытаться поставить в условия выбора, которого следует всячески избегать.

На авторский взгляд, в ходе предстоящего государственного визита в РФ китайский лидер Си Цзиньпин совершенно отчётливо должен услышать от российского руководства приблизительно следующее: “Ни при каких обстоятельствах (“снятие санкций”, “потоки инвестиций-технологий”, “компромисс по Украине”…) Россия не присоединится к антикитайским играм. В том числе в вопросе по Тайваню”.

Что вовсе не должно означать переход на позицию конфронтации с пресловутым (и давно не существующим) “Западом”. Более того, России следует принять открытое и непосредственное участие в начавшемся процессе “возвращения Европы” из периода 50-60-летнего её “похищения”. Когда была проведена операция ампутации действительно европейских ценностей и прививка на их место фейков прямо противоположного содержания.

Владимир Терехов, эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона, специально для интернет-журнала «Новое Восточное Обозрение».